Je suis romantique à un point gênant.

Pas romantique “fleurs, dîner, photos”. Romantique comme une maladie de survie. Comme un réflexe appris dans l’enfance : faire de l’or avec de la boue, faire de l’éternel avec du provisoire, faire du sacré avec une minute.

Je prends une relation et je la hisse. Je la monte en haut. Je lui mets une couronne. Je lui colle des symboles. Je lui invente un fil invisible qui traverse le temps. Je fabrique du destin comme d’autres fabriquent du pain.

Et au début, c’est magnifique.

Ça donne un sens à tout.

Ça fait briller des choses minuscules.

Ça donne à mon cœur une maison.

Le problème, c’est qu’à force de construire, je finis par habiter dedans. Je finis par y mettre trop de choses. Pas seulement l’amour, mais ma paix. Pas seulement la tendresse, mais ma valeur. Pas seulement le désir, mais ma légitimité. Je déplace des pièces entières de moi dans “nous”, comme si “nous” devait être un pays stable, une frontière, une assurance.

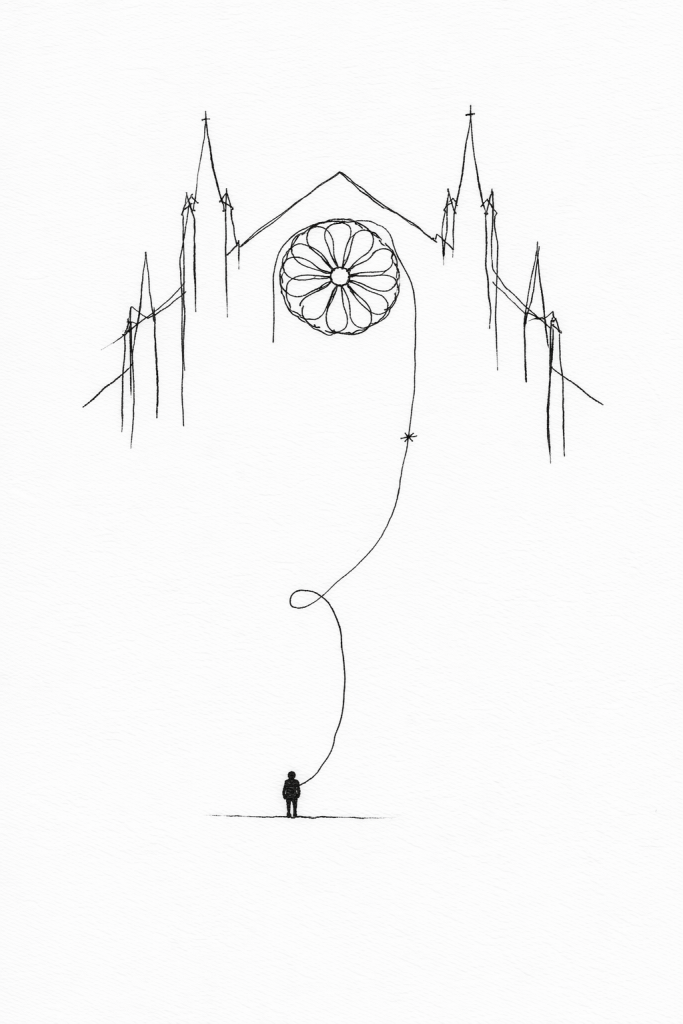

Je fais de la relation une cathédrale.

Et une cathédrale, c’est beau, mais c’est lourd. Ça exige du silence, de la foi, de la permanence. Ça demande qu’on ne doute jamais, qu’on ne tremble jamais. Alors quand la cathédrale bouge, je ne ressens pas “une dispute”. Je ressens un séisme.

Je panique parce que je ne perds pas “un moment”.

Je perds “un sens”.

Je sais très bien ce que ça déclenche : les pleurs, l’urgence, la jalousie, les films. Une part de moi se met à scanner le réel comme si elle cherchait une preuve que je vais être abandonnée. Et plus je cherche des preuves, plus je m’éloigne de toi. C’est absurde, mais c’est mécanique. C’est un corps qui a connu le manque et qui croit que l’amour est une ressource rare. Alors il serre. Il garde. Il contrôle. Il s’accroche.

Le pire, c’est que je suis lucide. Je me vois faire. Je m’entends parler. Je sais quand mon texte devient une arme. Je sais quand mon “je t’aime” se transforme en “reste”. Je sais quand je fais peser sur toi un truc qui n’est pas à toi : mon besoin d’être rassurée, validée, confirmée.

Je sais. Et pourtant, sur le moment, ça me dépasse.

Parce que je ne suis pas seulement en train d’aimer.

Je suis en train de croire que si ça s’arrête, quelque chose en moi va mourir. Et ça, c’est la phrase la plus dangereuse de ma vie.

Je la reconnais, maintenant : elle ressemble à une menace, mais elle sonne comme une prière. Une prière sale. Une prière d’enfant.

Ne me renvoie pas là-bas.

Là-bas, c’est un endroit sans main.

Sans regard.

Sans peau.

Là-bas, c’est le monde d’avant : celui où je devais être une autre pour mériter l’amour, celui où je devais faire semblant pour être tolérable, celui où mon existence avait l’air négociable.

Et puis il y a eu le manque brut, le manque fondateur : un père absent, une mère défaillante, pas de tribu autour — pas de cousins, pas d’oncles, personne pour faire tampon.

Très tôt, j’ai compris que l’amour pouvait s’absenter sans prévenir, que le lien pouvait se trouer, et qu’il ne resterait peut-être, au bout du compte, que moi et ma mère. Alors j’ai grandi avec cette peur simple et monstrueuse : le jour où elle meurt, je me retrouve seule au monde. J’ai mis trop longtemps à sortir de là-bas. J’ai mis trop longtemps à rassembler mes morceaux.

Alors quand l’amour arrive, quand il est enfin réel, quand il est enfin présent, quand il est enfin à la bonne place… je deviens superstitieuse.

Je fais comme si l’amour pouvait s’annuler.

Je fais comme si le bonheur devait payer une taxe.

Je fais comme si j’avais enfin droit à quelque chose, mais seulement si je me tiens tranquille, seulement si je fais tout bien, seulement si je n’énerve pas le destin.

Je spiritualise parce que je veux me protéger.

Sauf que ça ne me protège pas. Ça me rend fragile.

Parce que si tu mets l’amour sur un piédestal, tu le vois toujours de bas en haut. Tu le regardes avec l’angoisse de tomber. Tu vis avec un vertige permanent. Tu ne profites pas, tu surveilles. Tu n’aimes pas, tu gères. Tu ne te reposes pas, tu anticipes.

Et moi, je n’ai pas envie d’aimer comme ça.

Je n’ai pas envie de faire de toi mon oxygène. Je n’ai pas envie de te transformer en médicament. Je n’ai pas envie d’être cette personne qui aime en panique, qui réclame une preuve dès qu’il y a du silence, qui interprète une distance comme une rupture, qui transforme un besoin d’air en menace.

Je n’ai pas envie de te prendre en otage avec mon romantisme.

Je veux garder le sacré — parce que oui, j’aime ça. J’aime croire que certaines choses sont rares, belles, infinies. J’aime écrire. J’aime tresser des fils, donner un corps aux souvenirs, faire de la musique comme on fait un talisman. J’aime l’idée qu’on puisse aimer comme on vit une révélation.

Mais je ne veux plus que ce sacré soit une cage.

Je commence à comprendre un truc simple : aimer très fort n’oblige pas à trembler tout le temps. Aimer très fort n’oblige pas à s’effondrer dès qu’il y a un doute. Aimer très fort n’oblige pas à faire de la relation une question de survie.

Je peux aimer comme une louve, comme une mystique, comme une gosse qui veut tout — et apprendre quand même à ne pas faire peur. Apprendre à ne pas punir. Apprendre à ne pas serrer jusqu’à écraser.

Je peux aimer et rester debout.

Et ça, c’est nouveau pour moi.

Parce que toute ma vie j’ai confondu deux choses : être aimée et être sauvée.

Alors voilà ce que je travaille, en vrai.

Pas en slogans. Pas en phrases de coach.

Je travaille à déplacer le centre. À ne plus mettre toute ma valeur dans tes mains. À ne plus faire de ton regard un verdict. À ne plus confondre ta présence avec ma légitimité.

Je travaille à construire une maison en moi.

Une maison où je peux rentrer même quand tu es loin.

Une maison où je peux respirer même quand ça tremble.

Une maison où je peux pleurer sans conclure que c’est la fin du monde.

Je travaille à me dire, très calmement, cette phrase qui me terrifie :

Si ça s’arrête, je souffrirai. Mais je ne mourrai pas.

Je ne dis pas ça pour me blinder. Je dis ça pour devenir vraie. Pour que l’amour redevienne un choix, pas une perfusion.

Parce qu’au fond, c’est ça que je veux : un amour qui n’a pas besoin d’être éternel pour être immense. Un amour qui n’a pas besoin de me sauver pour être précieux. Un amour qui respire.

Je ne veux pas aimer moins.

Je veux aimer mieux.

Je veux que “nous” soit une unité, oui — mais une unité de deux êtres entiers. Pas un seul être qui s’accroche à l’autre pour ne pas tomber.

Je veux pouvoir te regarder et te dire, sans théâtre :

Tu es mon amour.

Tu es ma joie.

Tu es mon vertige.

Mais tu n’es pas ma preuve.